Indeterminato, non “fisso”. Il lavoro cambia anche dopo il Jobs Act*

Interventi ADAPT, Mercato del lavoro, Welfare

| di Francesco Seghezzi

ADAPT - Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro Per iscriverti al Bollettino ADAPT clicca qui Per entrare nella Scuola di ADAPT e nel progetto Fabbrica dei talenti scrivi a: selezione@adapt.it

Bollettino ADAPT 22 luglio 2019, n. 28

Tagliare il cuneo fiscale per aiutare le imprese ad assumere con nuovi contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti. Era questo l’obiettivo del generoso esonero contributivo triennale previsto dalla Legge di Stabilità per il 2015 e poi confermato, in versione ridotta, nel 2016. Il provvedimento si inseriva nel più ampio pacchetto del Jobs Act che, intervenendo anche sull’articolo 18, doveva togliere ogni alibi alle imprese per effettuare assunzioni permanenti. Il risultato sarebbe stata una maggior stabilità del mercato del lavoro vista la presenza di un maggior numero di contratti a tempo indeterminato. Sugli effetti di questo provvedimento si è discusso per mesi e mesi, complice una proliferazione delle diffusioni dei dati sul lavoro che venivano tirati per la giacchetta per sostenere tesi e antitesi.

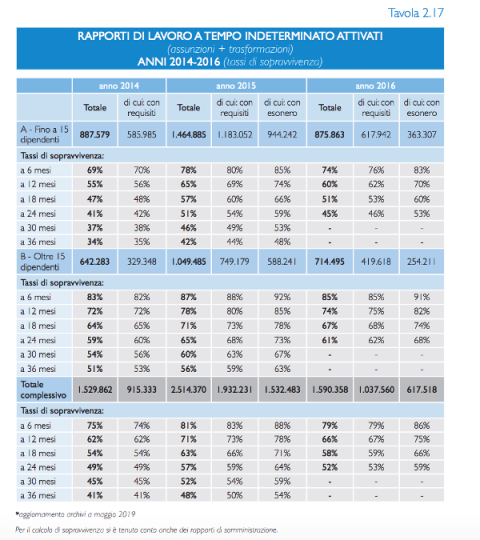

Il Rapporto annuale INPS recentemente pubblicato ci consente finalmente di fare qualche primo bilancio sia sul provvedimento in sé che sui suoi scopi principali. A dicembre 2018 infatti sono terminati gli effetti dell’incentivo anche per gli ultimi assunti del 2015. La spesa totale è stata di 16,7 miliardi di euro per 1,5 milioni di lavoratori che ne hanno beneficiato, 1,1 milioni di nuovi assunti e 398mila trasformazioni a contratto a tempo indeterminato. La domanda principale che ha guidato osservatori, critici e non, è stata in merito alla permanenza o meno dei lavoratori anche dopo il periodo di incentivo. Ci si chiedeva insomma se le imprese avrebbero interrotto il rapporto una volta che questo fosse tornato a costo pieno.

Tabella 1

Grafico 1

La risposta dell’INPS è chiara: si nota solo un lieve aumento delle cessazioni dei rapporti di lavoro in concomitanza con la fine dell’esonero. La stima è di circa 15mila unità (concentrate al Sud) sul totale di 1,5 milioni. L’allarme sembrerebbe quindi sventato. Ma è proprio guardando al numero di contratti di lavoro ancora in essere dopo i 36 mesi dall’avvio che si scopre una dinamica interessante. Fatti 100 i contratti avviati con l’esonero, solo 54 sono ancora attivi, mentre sono 50 quelli attivi avviati senza esonero. Se quindi l’incentivo fiscale porta ad una percentuale di permanenza leggermente superiore il dato vero è che quasi la metà dei contratti di lavoro a tempo determinato termina entro i primi tre anni di vita, percentuali ancora più basse se si guardano quelli avviati nel 2016 con tassi di sopravvivenza poco superiori al 50% solo dopo due anni.

Perché porre l’attenzione su questo fenomeno? Perché è una delle tante conferme della profonda trasformazione delle coordinate alle quali il mercato del lavoro ci aveva abituato. Il legame tra contratto a tempo indeterminato e stabilità non vale almeno per la metà dei suoi firmatari dopo soli tre anni. E questo non certo per ondate di licenziamenti, quanto soprattutto (e nella quasi totalità dei casi) per la scelta dei lavoratori stessi che decidono di cambiare o cercare un nuovo posto di lavoro. Per metà dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, almeno a quelli che hanno iniziato nel 2015, la permanenza nel posto di lavoro è stata pari o inferiore al massimo possibile (ai tempi) con un contratto a termine. Un dato che colpisce chi ancora pensa al posto fisso come aspirazione principale dei lavoratori italiani perché smentisce in modo chiaro questa tesi.

E allora occorre porsi una seconda domanda: ha senso oggi un esonero contributivo come strumento per incentivare una supposta “stabilità” nel mercato del lavoro? La risposta, rispetto all’obiettivo, sembra negativa. Di certo una riduzione del costo del lavoro, meglio ancora se non temporanea, è una buona cosa sia per le imprese che per i lavoratori, ma i dati ci suggeriscono che questo non è garanzia di permanenza nel posto di lavoro. E questo è un problema per le imprese che spesso formano persone che poi perdono a vantaggio di altri, ed è un problema per i lavoratori che non sempre affrontano le transizioni tra un lavoro e l’altro con la sicurezza sperata. Il Rapporto INPS dovrebbe invitare tutti a riflettere su un mercato del lavoro che sta profondamente mutando, nel quale le differenze di durata dei contratti lasciano sempre più spazio alle differenze tra competenze e professionalità, introducendo nuovi criteri della qualità del lavoro. Occorrerebbe lavorare a nuove tutele costruite intorno alla persona del lavoratore, non intorno al suo contratto che, come dimostrano questi dati, è uno status sempre più mutevole. Questo significa investire su strumenti di accompagnamento alle transizioni, certificazione delle competenze, portabilità delle tutele, tutte tematiche ancora troppo assenti dal dibattito pubblico.

Presidente Fondazione ADAPT

*pubblicato anche su Il Sole 24 Ore, 16 luglio 2019

Condividi su: