Le politiche del lavoro del Governo Renzi sono difficilmente classificabili con le categorie tradizionali di destra e sinistra. L’acausalità per trentasei mesi del contratto a termine è una rivoluzione del nostro diritto, impensabile solo un anno fa. Il primo ministro ha saltato a piè pari decenni di dibattito sulla precarizzazione del lavoro, soddisfacendo una pressante richiesta delle associazioni datoriali. D’altra parte, nel disegno di legge delega in discussione al Senato sono contenuti diversi principi più vicini alle tradizionali preoccupazioni sindacali: la riforma degli ammortizzatori sociali per una universalizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito, il progetto dell’Agenzia nazionale per l’occupazione, la sperimentazione di un compenso orario minimo, l’apertura al tax credit per il lavoro femminile. Data la situazione, è comprensibile lo smarrimento progettuale delle forze politiche di centrodestra, come osservato dal direttore di Libero nell’editoriale di ieri. Per chi è all’opposizione è imbarazzante contestare chi è riuscito ad operare semplificazioni tentate, ma non concretizzate, ai tempi del governo Berlusconi. Per chi, pure di centrodestra, è al governo, è difficile distinguere il proprio contributo senza essere comunicativamente fagocitati dalla sovraesposizione mediatici del premier.

Eppure c’è ancora molto spazio per progetti di riforma coerenti con la tradizione sussidiaria e liberale tipicamente

di centrodestra. Se, infatti, l’uomo nuovo al governo è capace di decisioni tempestive e ragionevoli anche in materia di lavoro, ancora gli manca un vero e proprio disegno che vada oltre il brevissimo termine. Senza una direzione chiara, possibile solo in forza di una altrettanto chiara e affermata concezione di lavoro, le singole misure tecniche sono tessere di un mosaico che mai si comporrà.

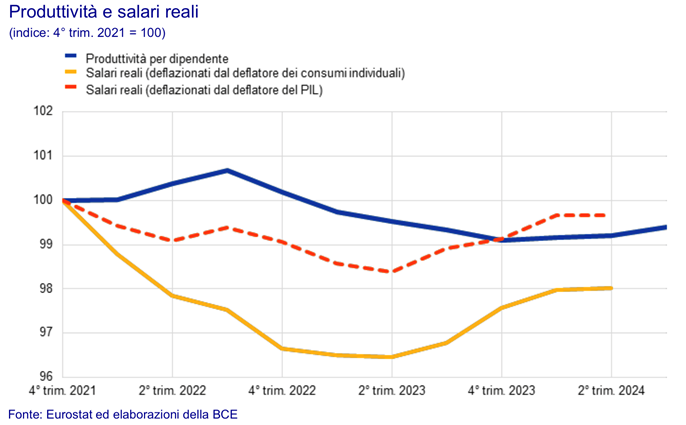

È presumibile, innanzitutto, una difficoltà del principale partito di maggioranza ad affrontare il tema della flessibilità sempre più richiesta dalle imprese. Il drastico intervento sul contratto a termine è una comoda e ragionevole strategia di aggiramento del tabù articolo 18. Non è un caso che meno di una settimana fa Giorgio Squinzi abbia presentato al Ministro del lavoro un documento che chiede una revisione proprio in termini di flessibilità del contratto a tempo indeterminato. L’impressione è che neanche il PD in versione rottamata riuscirà a superare il pregiudizio sull’equazione flessibilità uguale precarietà. Ma è un dibattito che non può essere lasciato cadere. Tanto più che l’esigenza di flessibilità non è solo in entrata o in uscita dal rapporto di lavoro, ma anche in costanza. Difficilissimo intervenire sull’inquadramento e la mansione del lavoratore senza incappare nell’immancabile causa. Perché allora non attualizzare le proposte in materia di contrattazione di secondo livello, se non addirittura individuale, per permettere il demansionamento o il sottoinquadramento del lavoratore quando giustificato dalla preservazione dell’occupazione, dal contrasto a crisi aziendali o dalla ristrutturazione dell’impresa? Un altro macrotema certamente non di sinistra è il legame tra salari e produttività. In Italia i periodici incrementi salariali, contratti a livello nazionale e spesso ulteriormente arricchiti in sede aziendale, non tengono per nulla conto dell’andamento della produttività. Questa distorsione è alla base della nostra perdita di competitività, poiché negli ultimi due decenni i costi per le imprese sono saliti ben più dell’incremento di valore generato. In Germania, per esplicita volontà di Governo e parti sociali, è accaduto l’esatto contrario.

Prevedere una maggiore correlazione tra salari e produttività tanto a livello nazionale quanto a livello aziendale (e, perché no, anche a livello di singolo lavoratore, laddove possibile) sarebbe una decisione politica forse impopolare, ma necessaria in un momento di crisi come quello attuale.

Non sfugge all’esigenza di semplificazione il diritto del lavoro, sul quale ancora gravano circa quindicimila precetti,

ingarbugliati tra obblighi di legge, rigidità contrattuali, prassi giurisprudenziali. Si susseguono i proclami, ma poco o nulla si è fatto per la razionalizzazione normativa, che sarebbe a costo zero e metterebbe d’accordo imprenditori e lavoratori, accomunati dall’antipatia verso una regolazione oramai talmente burocratizzata da essere inservibile, oltre che costosa.

Nulla di nuovo, certo. Sono però, questi, contenuti totalmente dimenticati dal dibattito. A tutto vantaggio delle

forze partitiche che sarebbero in difficoltà ad affrontare riforme di questo stampo, tanto lontane dalla loro tradizione

politica quanto vicine all’esigenze di un mercato del lavoro in ginocchio come quello italiano.

Presidente di ADAPT

@EMassagli