Poche simulazioni e tanta astrazione. Il muro contro muro del salario minimo comunicato

Interventi ADAPT, Mercato del lavoro, Relazioni industriali

| di Francesco Nespoli

ADAPT – Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro

Per iscriverti al Bollettino ADAPT clicca qui

Per entrare nella Scuola di ADAPT e nel progetto Fabbrica dei talenti scrivi a: selezione@adapt.it

Bollettino ADAPT 17 luglio 2023, n. 27

Se anche la proposta di salario minimo presentata dalle opposizioni non avesse l’obiettivo di essere approvata in parlamento, ma quello di costruire un fronte comune che porti alla mobilitazione dell’opinione pubblica, una comunicazione politica responsabile dovrebbe da un lato sensibilizzare seriamente anche sui rischi di intervento in una materia così complessa, e non solo sui supposti benefici di un salario minimo legale. E dall’altro dovrebbe stemperare le tensioni sociali. Una concreta applicazione di questo principio avrebbe condotto di conseguenza ad una proposta di sperimentazione, ipotesi scomparsa dal dibattito pubblico e politico, e mai davvero impostata sulla base di studi scientifici.

***

Era da tempo che l’agenda del dibattito sulle politiche del lavoro non trovava un argomento che riuscisse ad attestarsi nell’agenda mediatica per tanti giorni consecutivi. Ci è riuscita la proposta di legge per un salario minimo presentata congiuntamente dalle opposizioni (con l’eccezione di Italia Viva) il primo luglio 2023.

Il dibattito che ne è (ri)sorto riproduce alcune dinamiche già viste più volte nel corso degli ultimi trent’anni, ma presenta anche alcune peculiarità.

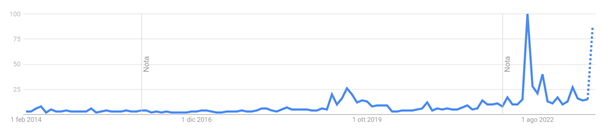

Come altri argomenti divenuti epocali (si prenda per esempio l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori), quello del salario minimo è un tema annoso, radicale, con percorsi carsici che a tratti eruttano nell’arena mediatica. Si ricorderà che a utilizzarlo con funzione di “sfida al sindacato” fu nel 2014 l’allora segretario del PD e Presidente del Consiglio Matteo Renzi, il cui partito attuale invece si è sfilato dalla compagine d’opposizione firmataria della recente proposta. A guardare le curve di Google Trends sembra però che nel pubblico il tema fosse diventato di particolare interesse nel 2019, quando l’allora capo del Movimento 5 Stelle Luigi di Maio scandiva: «Subito il salario minimo per tre milioni di lavoratori». Salvo convertirsi anche lui un anno fa, in una nuova casacca, («non lo puoi imporre per legge agli imprenditori», 21 agosto 2022).

Benché in questo nuovo capitolo sul salario minimo non avessimo inizialmente assistito a schermaglie con scambi di accuse al vetriolo e benché dunque ci fossero i margini per intavolare un dibattito serio che abbandonasse lo schema della guerra di religione, alla fine il più tipico dei muro contro muro sembra essersi concretizzato. E se è vero che la proposta di legge firmata dalle opposizioni non è stata comunicata mirando ad intavolare un confronto, bensì come “misura bandiera”, la scelta speculare del governo di sopprimere l‘intera proposta proposta per emendamento presta ora il fianco a una narrazione delle più stereotipate e rischia di innescare una spirale al rialzo per le tensioni in campo.

Il punto di partenza del nuovo capitolo della vicenda “salario minimo” è una proposta che, come molti altri capitoli del tema “lavoro”, viene comunicata facendo ricorso a semplificazioni più o meno strumentali condotte non secondo il principio di realtà (e dunque di complessità), ma secondo il “principio di principio”.

In questo caso specifico però, a differenza di dibattiti già visti, la comunicazione politica dei proponenti ha teso a nascondere o trascurare gli effetti paradossali della misura. Effetti cioè che potrebbero andare a colpire non l’economia e la società nel suo complesso o le “controparti”, ma proprio coloro che dovrebbero essere i diretti beneficiari della garanzie legale (ossia i lavoratori poveri), nonché i salari medi e le organizzazioni sindacali storicamente dedicate alla tutela dei lavoratori (e tendenzialmente considerate un valore nella prospettiva culturale dei firmatari della proposta).

Invece sono stati riproposti i grandi numeri sensazionali, e sono stati prefigurati a più riprese effetti certi della proposta presentata. Elementi questi che vanno considerati come una spia di una semplificazione grossolana. Si va dall’insistenza sulla confusione e incertezza che sarebbe generata dai fantomatici 1000 contratti collettivi depositati al CNEL fino alle stime compiaciute sui supposti 3 milioni di lavoratori (addirittura 4 secondo Giuseppe Conte) che, come per automatismo, vedrebbero aumentate le proprie retribuzioni grazie al salario minimo legale.

Per sostenere questo scenario è stata utilizzata per esempio l’Audizione presentata da Istat, che specifica però di non tener conto “dei cambiamenti che l’introduzione del salario minimo potrebbe generare sulla domanda e sull’offerta di lavoro”. Non circolano invece simulazioni di alcun tipo sui potenziali effetti negativi, ma nemmeno esemplificazioni dei vari comportamenti che gli attori in campo potrebbero adottare. E non è nemmeno stato presentato uno studio diretto ad individuare il livello teorico a cui fissare il quantum del minimo legale.

Sta anche alla comunicazione politica la responsabilità di porre le condizioni per intavolare un dibattito serio. Questo a maggior ragione qualora la proposta presentata dalle opposizioni non avesse tanto l’obiettivo di essere approvata in parlamento, quanto quello di consolidare un fronte compatto e sensibilizzare l’opinione pubblica. Perché c’è una differenza tra sensibilizzare e illudere.

Se si hanno cioè davvero a cuore non solo i voti dei lavoratori, ma la loro condizione reale (dove “reale” vuol dire anche “nel lungo periodo”), la loro comprensione di alcune delle logiche che determinano la struttura salariale del Paese (d’altronde la “elevazione delle masse” è un tema caro soprattutto ad alcune componenti delle forze dell’opposizione), perché allora nell’impegno per la ricerca di una soluzione al problema del lavoro povero non si adotta il principio di cautela che riconosce l’alta complessità della questione e il bisogno di considerare seriamente sia i possibili benefici sia i potenziali rischi?

Molte sono infatti le domande eluse. Non solo a livello economico e legale, ma anche a livello sociologico. Se la contrattazione collettiva è in difficoltà in alcuni settori, introdurre un salario minimo legale nel lungo periodo ne favorisce la ripresa o indirizza verso un circolo vizioso di declino? Se la mobilitazione dei lavoratori viene convogliata verso una determinazione di legge, la loro partecipazione alle organizzazioni che sono in grado di contrattare condizioni al rialzo è incoraggiata o distratta?

Questo approccio, sul piano della proposta concreta avrebbe avuto la forma conseguente di una sperimentazione, alla fine della quale si potesse meglio capire se la misura in questione è utile, inutile o persino controproducente; capire quali effetti abbia generato sulla diffusione della contrattazione e sui rinnovi dei contratti, sul lavoro povero, sul salario medio. E quindi trarre un bilancio ed individuare eventuali correttivi o abrogazioni (si veda l’articolo di Silvia Spattini Salario minimo legale vs contrattazione collettiva in Italia e in Europa, in Bollettino ADAPT 23 marzo 2015).

Ma “sperimentazione” è un parola desueta per l’homus politicus contemporaneo alla ricerca di narrazioni taumaturgiche, come il Reddito di Cittadinanza per “abolire la povertà” o la Dignità affermata per decreto per una “Waterloo del precariato”. Una parola poi vista spesso con sospetto dagli opposti schieramenti, come fosse una breccia che prelude al crollo di mura storiche. Tant’è che per ritrovare l’ultima volta che le politiche del lavoro hanno adottato tale approccio su un tema molto divisivo bisogna risalire probabilmente alla proposta di modifica dell’articolo 18 contenuta nel Patto per l’Italia dell’ormai lontano 2002 e volta a verificare quale fosse l’impatto dell’art.18 sulla crescita dimensionale delle imprese.

Tale approccio avrebbe forse potuto fare avvicinare maggiormente sostenitori e detrattori del salario minimo, i quali concordano su una valutazione, ossia che tale misura avrebbe probabilmente effetti limitati e riservati a una quota minoritaria di lavoratori (divergendo pur sempre sulla ampiezza di questa quota), mentre sono in disaccordo sulla probabilità degli effetti collaterali e paradossali (l’aumento del lavoro nero, la fuga dalla contrattazione e dunque la contrazione del ruolo dei sindacati, il ritardo nei rinnovi dei contratti collettivi a favore dell’ultrattività, lo schiacciamento verso il basso dei salari medi ecc…).

Sta di fatto però che la scelta inconsueta del governo di un emendamento per dire che “non se ne parla proprio”, non avrà certo l’effetto di riassorbire le agitazioni innescate in un dialogo franco e non manicheo, ma quello di prestare il fianco a chi, già in sede di presentazione della nuova proposta di salario minimo parlava di una differenza con una “retorica ipocrita e insopportabile” del governo, distinguendo tra chi “ha a cuore l’Italia e gli italiani” e chi no (così alcuni esponenti delle forze firmatarie).

Una scelta cioè che fa il gioco della comunicazione politica dei proponenti: bollare qualsiasi obiezione come negazionismo pretestuoso che nasconderebbe l’avversione verso i lavoratori poveri e difenderebbe il loro sfruttamento. Tanto più se si può saldare con altri fatti di cronaca compatibili con questa narrazione, come l’abolizione del Reddito di cittadinanza, la precettazione dello sciopero nei trasporti a ridosso dello sciopero stesso, lo sgombero dei picchetti dei lavoratori di fronte ai magazzini di Mondo Convenienza con l’intervento delle forze dell’ordine.

È deleterio che lo spazio del dialogo e del confronto paia restringersi, in particolare sui temi del lavoro dove storicamente si innestano le tensioni sociali più acute. E la politica non dovrebbe fornire il pretesto alla rappresentazione mediatica per alimentare circolarmente questa percezione.

Ricercatore LUMSA

Condividi su: