Bollettino ADAPT 3 giugno 2019, n. 21

I sindacati dei pensionati – che in Italia vantano un’ampia rappresentanza all’interno delle Confederazioni fino a raggiungere la metà degli iscritti alla Cgil – sono scesi in piazza a Roma per protestare contro i tagli alla perequazione automatica previsti nella legge di bilancio 2019. In verità, il problema è più complesso ed … antico. La manomissione dell’indicizzazione dei trattamenti pensionistici al costo della vita è una prassi di cui si sono serviti diversi governi, dapprima con misure che colpivano redditi tanto elevati da passare inosservati; poi scendendo giù fino a raggiungere le pensioni di importo medio e medio-basso. Ovviamente, questa escalation al contrario ha avuto degli effetti economici sempre più importanti: da cifre simboliche a ragguardevoli risparmi di spesa. La rimodulazione della perequazione automatica è, infatti, lo strumento più sicuro e prevedibile per ridurre la spesa in un breve lasso di tempo: l’Inps conosce nei minimi particolari – sia nel numero che negli importi – la platea a cui si applicano le misure ed è in grado di fornire al governo dati precisi per quanto riguarda gli effetti derivanti dalla revisione delle aliquote e dalla cessazione – al di sopra di un certo livello – dell’erogazione stessa. Le federazioni dei pensionati hanno diritto di lamentarsi. Cum grano salis, tuttavia.

E’ vero: dal 1° gennaio sarebbe dovuto tornare in vigore il meccanismo classico (ribadito anche dalla legge n.388/2000), articolato su tre fasce: il 100 per cento del tasso di inflazione per gli importi compresi fino a tre volte il minimo: il 90 per cento per quelli compresi da tre a cinque volte ed il 75 per cento oltre quella soglia. La legge di bilancio, invece, ha rinviato per un triennio il ripristino di tale sistema e ne ha disposto un altro articolato su sette fasce, di cui solo la prima, fino a 1.522 euro mensili lordi (1.250 netti), è rivalutata al 100 per cento, in modo corrispondente alle attese e a quanto stabilivano le norme. La differenza economica tra i due sistemi esiste ( anche se il premier poteva evitare il riferimento a ‘’L’avaro’’) e determina, nel complesso, un taglio, pur significativo, di 2,2 miliardi in un triennio. Si tenga, altresì conto, che tali risorse saranno perdute per sempre dai pensionati, anche quando la perequazione dovesse rientrare nei canoni normali.

I nuovi scaglioni:

- 97% fra tre e quattro volte il minimo, da 1.522 e 2.029 euro,

- 77% da quattro a cinque volte il minimo, fino a 2.537 euro,

- 52% fra cinque e sei volte il minimo, fino a 3042 euro,

- 47% fra sei e otto volte il minimo, fino a 4059 euro,

- 45% fino a 4566 euro (nove volte il minimo),

- 40% per gli importi superiori.

Dove sta allora il problema? Nessuna forza politica è legittimata a scagliare la prima pietra, quando si tratta di questa tipologia di interventi, perché tutte, prima o poi, vi hanno fatto ricorso. A scriverne una storia completa si dovrebbe andare indietro di decenni e perdersi in tecnicalità complesse (quanto la fantasia dei legislatori). Mi limito a ricordare che nel 2007 (secondo governo Prodi, ministro del Lavoro Cesare Damiano) fu sospesa, per un anno, la rivalutazione sopra i 3.500 euro lordi mensili. Ma il tourbillon è iniziato dal 2012 con la riforma Fornero che stabilì il blocco dell’indicizzazione a carico delle fasce al di sopra di tre volte l’importo del minimo (fino a 1.405,05 euro lordi mensili nel 2012, e 1.443 nel 2013 l’indicizzazione restava al 100 per cento). Le pensioni d’importo superiore non ricevevano alcuna rivalutazione. Questa misura fu dichiarata incostituzionale perché viziata da inadeguatezza. Il che indusse il governo Renzi a rimediare per decreto (dl n.65/2015) ampliando, in modo retroattivo, il numero dei soggetti tutelati (senza coprire tuttavia l’intera platea), e con aliquote di perequazione ridotte man mano che cresceva l’ammontare del trattamento. Le opposizioni di allora protestarono insieme ai sindacati, rivendicando l’integrale copertura. La Consulta considerò legittimo l’aggiustamento. Si determinò così, a seguito del decreto legge, un regime transitorio che avrebbe dovuto concludersi nel 2017 per fare ritorno al modello classico delle tre fasce. Ma nella legge di bilancio per il 2016 (allo scopo di finanziare l’opzione donna) tale termine venne spostato alla fine del 2018. Ed è qui che comincia la storia di queste giornate: il governo giallo-verde ha spostato in avanti di un triennio il ripristino della normale perequazione. I pensionati avranno degli aumenti minori di quelli attesi, ma non di quelli percepiti durante il periodo transitorio, secondo quanto disposto dai governi di centro-sinistra.

Tutto ciò premesso, possono essere tratte alcune considerazioni. La prima è che il meccanismo è discutibile nel merito. Alberto Brambilla, il patron di Itinerari previdenziali, ha commentato con queste parole la norma: «Il Governo del cambiamento ha proposto una delle peggiori e bizantine indicizzazioni in termini di equità>>. La seconda è di carattere politico: anche la maggioranza populista, come quelle precedenti, non ha esitato a “fare cassa” sulle pensioni, andando a cercare risorse laddove sono certe, immediate e prevedibili: il sistema d’indicizzazione. E lo ha fatto per concorrere a finanziare l’introduzione di quota 100. In sostanza, milioni di pensionati hanno contribuito – in parte – al pensionamento anticipato di qualche centinaio di migliaia di lavoratori. In tutto l’affaire si è aggiunta un’aggravante. Da gennaio a maggio l’Inps ha dovuto applicare il sistema di indicizzazione virtuoso: quello su tre fasce che sarebbe dovuto entrare in vigore all’inizio dell’anno. Così i pensionati che hanno incassato quello che si aspettavano, oro lo devono restituire a seguito del conguaglio con il nuovo sistema ‘’settimino’’.

Perché il governo è incorso in questo infortunio che lo trasforma (sia pure dopo le elezioni) da ufficiale pagatore (di qualche cosa di meno di ciò che i pensionati si attendevano legittimamente, ma in più rispetto a quanto percepito, a titolo di perequazione, fino a tutto il 2018) in arcigno esattore? Semplice. All’Inps è stato imposto, per evidenti ragioni politiche, di dare assoluta priorità all’esame delle domande per accedere a quota 100 e al reddito di cittadinanza. Per il ricalcolo della rivalutazione è occorso più tempo. Si tenga conto che si tratta di operazioni complesse che riguardano milioni di persone. L’Inps ha predisposto alla fine del 2018 la perequazione dei trattamenti in vigore dal 1° gennaio 2019. Quando gli uffici hanno compiuto tale operazione, la legge di bilancio non era ancora stata approvata in via definitiva. L’Inps, pertanto, non poteva non tener conto di quanto prevedeva la legge vigente (ovvero l’entrata in vigore del modello classico di indicizzazione). Non essendo dovute queste somme, perché dal 1° gennaio è entrato in vigore un nuovo sistema per un triennio, ora devono essere restituite al netto del conguaglio. E’ la burocrazia, bellezza! O meglio: è il contorcimento del processo legislativo.

Ecco in tabella come cambia la perequazione:

| Pensione | rivalutazione 2019 pre manovra |

indice | rivalutazione 2019 definitiva |

indice | differenza |

| fino a 3 volte il minimo | 100% | 1,1% | 100% | 1,1% | 0 |

| fra 3 e 4 volte il minimo | 90% | 0,99% | 97% | 1,067% | +0,077% |

| fra 4 e 5 volte il minimo | 90% | 0,99% | 77% | 0,847% | -0,143 |

| fra 5 e 6 volte il minimo | 75% | 0,825 | 52% | 0,572 | -0,253 |

| fra 6 e 8 volte il minimo | 75% | 0,825 | 47% | 0,517 | -0,308 |

| fra 8 e 9 volte il minimo | 75% | 0,825 | 45% | 0,495 | – 0,33 |

| Sopra 9 volte il minimo | 75% | 0,825 | 40% | 0,44 | -0,385 |

Fonte – Itinerari previdenziali

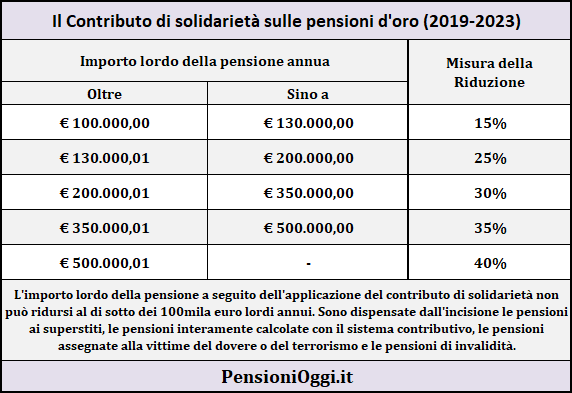

La medesima sorte è toccata anche ai pensionati d’oro sottoposti a un pesante contributo di solidarietà per la durata di un quinquennio applicato ai percettori di un trattamento pensionistico superiore a 100mila euro annui lordi (ovvero 52mila netti) che, dal punto di vista fiscale (dovrebbero essere le imposte a redistribuire il reddito con criteri di progressività) sono inclusi in quell’1% dei contribuenti che versa il 20% del prelievo Irpef.

Per ragioni pratiche il salasso sarà significativo, perché la norma è in vigore dal 1° gennaio e quindi verranno calcolati e prelevati, in una sola rata, i contributi dovuti per i mesi precedenti. Dopo l’applicazione della norma è presumibile che partiranno pure i ricorsi giudiziari allo scopo di sollevare la questione di costituzionalità. Che la disposizione possa prefigurare elementi di illegittimità costituzionale non è una teoria infondata. Basti richiamare la sentenza n.173 del 2016 aveva affermato chiaramente che ‘’l’incidenza sulle pensioni (ancorché) “più elevate” deve essere contenuta in limiti di sostenibilità e non superare livelli apprezzabili: per cui, le aliquote di prelievo non possono essere eccessive e devono rispettare il principio di proporzionalità, che è esso stesso criterio, in sé, di ragionevolezza della misura’’. Inoltre, pur ritenendo legittima l’introduzione del contributo di solidarietà sottoposto al suo giudizio perché rispondente ai criteri ribaditi, la sentenza concludeva così: ‘’In definitiva, il contributo di solidarietà, per superare lo scrutinio “stretto” di costituzionalità, e palesarsi dunque come misura improntata effettivamente alla solidarietà previdenziale (artt. 2 e 38 Cost.), deve: operare all’interno del complessivo sistema della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema; incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum. In presenza di queste motivazioni il Governo in carica ritenne di non riconfermare nel 2018 la misura venuta a scadenza alla fine del 2017. Ove un giudice di merito ritenesse fondato il rilievo di incostituzionalità e chiamasse in causa i giudici delle leggi, quale sarebbe il loro sindacato di legittimità su questo nuovo ed ennesimo contributo?

Membro del Comitato scientifico ADAPT