Politically (in)correct – Lavoro: gli strateghi dei bar Sport di provincia

Interventi ADAPT, Mercato del lavoro, Relazioni industriali

| di Bollettino ADAPT

Bollettino ADAPT 10 luglio 2023, n. 26

Lenin affermava che il suo obiettivo era quello di portare le cuoche al potere; poi finì per governare con la polizia politica. Noi siamo riusciti a promuovere gli strateghi dei Bar Sport della provincia profonda e ad affidare loro l’attuazione delle (contro)riforme in materia di lavoro e di welfare. Gli “strateghi da bar” sono coloro che tra una partita a boccette e una goriziana espongono le loro ricette per la salvezza del Paese. Basterebbe tagliare – dicono – le pensioni d’oro a cominciare dagli ex parlamentari; quelli che hanno seguito qualche talk show con la presenza di un sindacalista si avventurano, un po’ alla cieca, nella separazione tra previdenza e assistenza. Poi arriva il turn over: per dare lavoro ai giovani bisogna mandare in pensione gli anziani il più presto possibile. Inoltre, è sempre di attualità denunciare “lo nero periglio che vien da lo mare”; prendersela contemporaneamente con le tasse e con gli evasori.

Magari, negli ultimi diciotto mesi, sono venute alla ribalta le sanzioni economiche alla Russia, che, ad avviso degli strateghi da bar danneggerebbero la nostra economia (e qui si cita il caso di una fabbrichetta che non esporta più la produzione di sospensori a Mosca); mentre le forniture di armi all’Ucraina sottrarrebbero risorse agli asili nido. Poi è sempre appropriata qualche battuta malevola sull’Europa, anche se in tempi di PNRR è bene essere cauti. Non esageriamo nella critica. L’appeal (invero in declino) del populismo stava, appunto, nella semplificazione non dei problemi, ma delle soluzioni. Purtroppo negli ultimi anni, la filosofia del Bar Sport ha fatto strada, è salita ai piani alti della politica, ha trovato conferma nelle politiche pubbliche, economiche e del lavoro. Prendiamo in considerazione quei provvedimenti che hanno caratterizzato la XVIII legislatura e che sono ancora tra noi alla ricerca di una via d’uscita: il Reddito di Cittadinanza (RdC) e quota 100 (con i vari corollari che l’accompagnavano). La ratio era oltremodo lusinghiera: il RdC avrebbe abolito la povertà, grazie all’arruolamento di qualche migliaio di navigator che, rinchiusi nei Centri per l’impiego, avevano il compito di proporre almeno tre occasioni di lavoro in successione ai beneficiari della prestazione. Tutto ciò grazie ad una piattaforma digitale importata da un’università del Mississippi e dell’opera di un docente di quell’Ateneo che dirigeva le operazioni mentre attraversava l’Oceano.

Ma non è meno semplicistica la soluzione trovata dall’attuale governo che ha separato il grano dal loglio (gli occupabili dai non occupabili) sulla base di criteri discutibili, insistendo sul versante delle politiche attive che è quello emerso come il più problematico di quella esperienza. In sostanza, la logica è la stessa del “fatti più in là, che adesso ci provo io”. Il medesimo discorso – ne abbiamo già accennato – vale per quota 100, pensata e presentata come una misura per creare occupazione a favore dei giovani; un obiettivo che non solo non è stato realizzato se non in minima parte, a consuntivo; ma che ha creato difficoltà in parecchi settori (si pensi alla sanità, ma non solo) a causa dei pensionamenti anticipati che hanno sguarnito gli organici di personale con professionalità importanti nel momento della ripresa produttiva e che, per molti motivi, non è stato possibile sostituire adeguatamente. E non è forse di un semplicismo assurdo – per le responsabilità che sono in ballo – la posizione delle organizzazioni sindacali in materia di pensioni? Tralasciamo per carità di patria le questioni di sostenibilità finanziaria che vengono risolte, nelle loro piattaforme, col gioco delle tre carte della separazione tra assistenza e previdenza, come se le risorse a carico del bilancio dello Stato destinate a pagare le pensioni fossero minibot o cripto valute. E ciò proprio nel momento in cui, con il pretesto della riduzione del cuneo tra costo del lavoro e salario netto, si sta procedendo a tappe forzate a fiscalizzare quella contribuzione sociale che dovrebbe finanziare il sistema pensionistico.

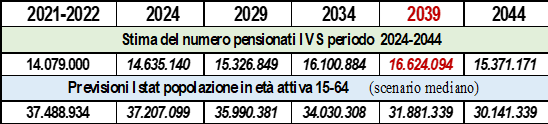

Lo smarrimento (un vero e proprio horror vacui) ci afferra quando ci accorgiamo che gruppi dirigenti alla guida di grandi strutture, le sole sopravvissute dopo la scomparsa di tutti gli altri grandi sauri, non sono in grado di mettere in relazione il caso delle pensioni con quello della demografia, insistendo per mandare in quiescenza anziani/giovani (appartenenti a coorti numerose, precocemente attive e tali, per decenni, senza interruzioni) a carico di generazioni di contribuenti decimate dalla denatalità. Come può reggere un sistema pensionistico che nei prossimi vent’anni si caricherà di 2,5 milioni di trattamenti in più a fronte di 6 milioni di persone in età di lavoro in meno?

Fonte: Elaborazione di Antonietta Mundo

Fonte: Elaborazione di Antonietta Mundo

È assolutamente necessario il ricorso a maggiori flussi di immigrati, una soluzione sicuramente più credibile della prospettiva di un rilancio della natalità, che, se anche fosse possibile, produrrebbe effetti nell’arco di alcuni decenni. Ma un maggior ricorso al lavoro straniero non è affatto una marcia trionfale; non basta un’accoglienza purchessia, occorre compiere un salto di qualità sul versante dell’integrazione: un processo – come sappiamo – molto complesso, con difficoltà enormi da superare e che richiedono politiche apposite per affrontare le quali il Paese è impreparato.

Anche la proposta di istituire un salario minimo legale è una fuga in avanti, una banale semplificazione di un’esigenza reale: quella di migliorare le retribuzioni di una parte consistente del mondo del lavoro. Ha ragione Emmanuele Massagli quando nel suo articolo Compendio del catechismo sul salario minimo demolisce uno dopo l’altro gli argomenti che vengono portati a sostegno della proposta di legge delle opposizioni (con l’eccezione di IV). Riprendiamo alcuni argomenti affrontati da Massagli che smentiscono due dei capisaldi della propaganda a favore. 1) Non è vero che il salario minimo aiuterebbe il lavoro povero. L’Istat ha chiarito – scrive Massagli – che i lavoratori a bassa retribuzione annua sono per la grande maggioranza lavoratori “non-standard” (cioè con contratti di lavoro diversi dal tempo indeterminato a tempo pieno), che non riescono a superare la soglia della bassa retribuzione complessiva anche quando hanno livelli di retribuzione oraria “equi” secondo la proposta della opposizione (9 euro lordi). Dai dati disponibili, pertanto, emerge che il lavoro povero non è in generale legato a bassi livelli di retribuzione oraria, ma è invece determinato dall’alta diffusione del lavoro nero (privo di ogni tutela!), dalla discontinuità dei rapporti di lavoro, dalla diffusione dei contratti ad orario (molto) ridotto e dall’abuso di forme contrattuali non subordinate, in primis il tirocinio e il lavoro occasionale. Sono fattori indifferenti all’approvazione di un salario minimo orario fissato per legge.

In sostanza è più o meno lo stesso pressapochismo che veniva usato col RdC. Anziché la povertà, lo smic abolirebbe il lavoro povero. 2) Poi c’è il pretesto dei c.d. contratti pirata. Massagli riconosce che il problema è reale ma sopravvalutato, perché al 97% dei lavoratori è attribuito un CCNL siglato da federazioni sindacali aderenti a CGIL, CISL, UIL (quindi non certo “pirata”), mentre al 3% dei lavoratori è applicato un CCNL firmato da altre organizzazioni sindacali (non tutte, tra l’altro, “pirata”, ma, più semplicemente, minori e non rappresentate al CNEL). Per questi motivi, come proposto dal segretario della CISL Luigi Sbarra, prima di ogni decisione legislativa sarebbe bene avere un quadro più nitido della applicazione dei contratti nel nostro Paese, prevedendo sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci e obbligando l’inserimento anche in busta paga del codice del contratto utilizzato, per un più agevole presidio sindacale. Se si guarda agli importi dei soli minimi tabellari lordi dei CCNL siglati da organizzazioni comparativamente più rappresentative nei principali settori – aggiunge Massagli – è possibile verificare come, ad esclusione del lavoro domestico (ambito dove la competizione con il lavoro nero è fortissima), i minimi tabellari sono tutti superiori a 7,4 euro, ossia la soglia di “lavoro povero” fissata dalle istituzioni internazionali (calcolato come percentuale della retribuzione lorda oraria mediana o media). Spesso è citato anche il lavoro agricolo, ma dimenticando che in questo settore ai minimi nazionali vanno sommate le integrazioni previste dalla contrattazione territoriale. Sono cinque, invece, i contratti rappresentativi nei quali il minimo tabellare dei settori di ingresso è inferiore a 9 euro lordi. Ma questo è un problema che i sindacati potrebbero risolvere attraverso la contrattazione.

Possiamo fermarci qui invitando alla lettura dell’articolo di Emmanuele Massagli nella sua interezza. Ci limitiamo a sottolineare altri esempi di semplificazione. Uno riguarda proprio lo smic. La proposta di legge manda il conto degli oneri a carico delle imprese (4-5 miliardi secondo alcune stime prudenti) ad un fondo istituito nella legge di bilancio. In sostanza – si dice con un candore encomiabile – il salario minimo lo paga Pantalone. L’ultima segnalazione va rivolta alla richiesta formulata dalle confederazioni storiche di una legge sulla rappresentanza, come se si trattasse di un’operazione di agevole fattura, come se non sapessero di non essere riusciti neppure ad applicare il famoso Testo unico sulla rappresentanza per le banali ragioni che non si riescono neppure a raccogliere i dati della minoranza di imprese e di lavoratori associati alle loro organizzazioni. Figurarsi quando queste procedure fossero santificate in una legge!? Nel sistema di relazioni industriali del dopoguerra (ovvero dal ritorno alla democrazia e alla libertà sindacale) la rappresentatività ha poggiato sul principio del reciproco riconoscimento. Pretendere di cambiare metodo istituendo una sorta di anagrafe delle iscrizioni e dei voti, non è solo una semplificazione. Significa essere fuori dalla realtà.

Membro del Comitato scientifico ADAPT

Condividi su:

Ultimi Interventi

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/267 – Rinnovo...

di Silvia Caneve, Fulvio Cucchisi, Arianna Ferraguzzo, Giorgia Martini, Marco Menegotto, Giuseppina Papini, Erika Rizzi, Jacopo Sala